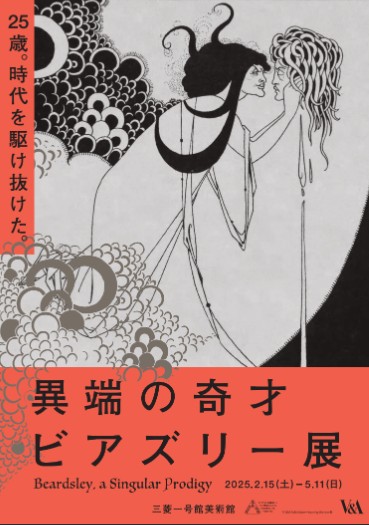

三菱一号館美術館で開催している「異端の奇才 ビアズリー展」に行った。

ビアズリーの絵はかなり癖がある。一度見たら心に刻みこまれる。

原田マハの小説「サロメ」を読んでいなければ、けっして足を運ばない美術展。この機会を逃したら二度と接することがないだろうと思って行ってみたら、意外と混雑している。しかも女性が多いことに驚いた。

オーブリー・ビアズリーは1872年にイギリスに生まれた。

25歳の若さで亡くなるまで、精密な線描や大胆な白と黒を使った作品を世に送り出している。

この美術展では220点もの独特な作品を展示している。そのうちの約50点は直筆。間近で見ると一本一本の細かい描線に息をのむ。

ビアズリーが活躍した19世紀の終盤といえば、光に照らされた印象派の油彩画が全盛の時代。その時代に部屋のロウソクを頼りに、ビアズリーはコツコツとペン画を描いていた。現在のように、電気が無いので、テレビやラジオ、当然インターネットも無い。ビアズリーはホイッスラーやクレインなどの作品に影響を受けたとされているが、けっして模倣ではない。圧倒的に情報量の少ない環境のなかで、類を見ない独自の画風を作り上げたのだ。自らの見える世界が他人と違っていたのかもしれない。まさに「異端の奇才」である。

この美術展では、ビアズリーが実際に使っていた机や当時の家具も展示されている。

ロウソクの灯りの下、古びた机に向かって鬼気迫る細密画に向き合っていたビアズリーの情念が伝わってくる。病弱なビアズリーから、このエネルギーはどうして湧いてきたのだろうか。

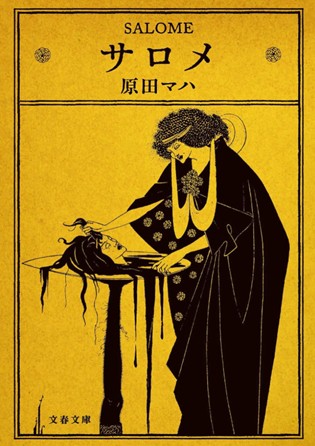

さて、原田マハの小説「サロメ」

そもそも「サロメ」は、オスカー・ワイルドが新約聖書を元にして書かれた戯曲。

1894年に出版された英訳版ではビアズリーの挿画が使用されている。

内容は、ユダヤの王が好意を寄せる王女サロメに、なんでも好きなものを褒美にするからダンスをしろと約束する。サロメはこれに応じて踊り、返礼として預言者ヨカナーンの首を所望する。銀の皿に載って運ばれてきたヨカナーンの唇にサロメが口づけし、恋を語る。これを見たエロドはサロメを殺すというもの。

「異端の奇才 ビアズリー展」のパンフレットの表紙の絵がワイルドの英語版「サロメ」の挿絵「クライマックス」である。

一方で、原田マハの小説「サロメ」文春文庫の表紙は、『サロメ』の挿絵「ダンサーへの褒美」。

いずれもグロテスク。

原田マハは、小説「サロメ」ビアズリーの半生を自らの視点を入れたフィクションとして描いている。

戯曲の「サロメ」は王女の預言者へのいびつな愛の形を表しているが、原田マハの小説「サロメ」は、ピアズリーと姉とのいびつな愛の形を戯曲「サロメ」に重ね合わせ、見事なフィクションを作り上げている。

ビアズリーは25歳の若さでこの世を去った。

幼少の頃から病弱であったという。その代わりに神様から絵の才能と独特な世界観をギフトされたのかもしれない。

ビアズリーの独創的な絵は称賛を受けた一方でかなり強烈な批判も受けただろう。

その批判を撥ね退けて、自らの独自の画風を貫いた原動力の根底には、自分自身の人生がそれほど長くないことがあったのかもしれない。

限りある人生を強烈に輝かせた結果なのだろう。

やはり、絵には画家の生きざまが反映される。