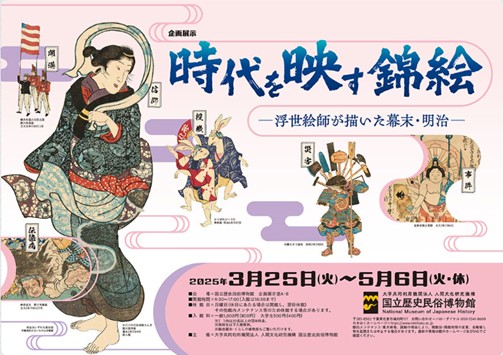

国立民族歴史博物館の企画展「時代を映す錦絵―浮世絵師が描いた幕末・明治―」に行ってきた。

国立歴史民族博物館は、千葉県佐倉市の佐倉城址公園にある日本の歴史、民俗学、考古学を総合的に研究・展示している博物館。

1981(昭和56)年に発足し、その2年後から博物館としての一般公開が始まった。

展示はさすが国立。

すごく充実していて、先史・古代(旧石器時代―奈良時代)、中世(平安時代―安土桃山時代)、近世(江戸時代)、民俗(列島の民俗文化)、近代(明治時代―昭和初期)、現代(戦争―高度経済成長)の順に6室に分かれている。じっくり見ていたらまる一日かかる。

さて、国立民族歴史博物館で開催されている企画展「時代を映す錦絵―浮世絵師が描いた幕末・明治―」。

錦絵とは江戸時代後期に成立した多色摺の浮世絵版画。

東洲斎写楽や北川歌麿が描いた役者絵や美人画、葛飾北斎や歌川広重の描いた名所絵などが有名だけれども、この企画展では、幕末から明治時代にかけてのユーモアのある風刺画などを中心に紹介している。

テレビもネットも無い時代に、錦絵を使って庶民が欲しがる情報を面白おかしく伝えていたことがよくわかる。

例えば、戊辰戦争を虫合戦で風刺した錦絵や大地震の直後に大鯰を題材にした錦絵、麻疹の流行時の情報発信となった錦絵など。

とくに歌川国芳の「源頼光公館土蜘作妖怪図」1843(天保14)年が代表的。

表向きは源頼光による土蜘蛛退治を題材としているが、実際には当時の将軍が国家危急の時に惰眠をむさぼっているとの批判が込められているという。

絵の後方に描かれているユーモラスな妖怪たちは、天保の改革で禁止された業種の人々の恨みの化身だそうだ。例えば歯のないろくろ首は「歯なし」つまり、「噺」など寄席の禁止への恨みが込められているという。

このように風刺を混ぜることによって、錦絵は庶民の心を掴んだメディアとなった。

そこでは絵師の権威などは逆効果となる。

庶民の味方の浮世絵師が、痛快に世相を斬ってくれることが期待されているのだ。

これもまた絵の持つチカラであろう。