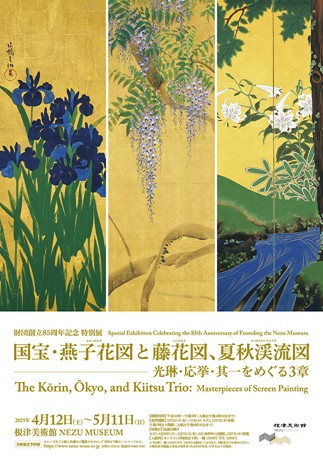

根津美術館の財団創立85周年記念の特別展「国宝・燕子花図と藤花図、夏秋渓流図 光琳・応挙・其一をめぐる3章」に行ってきた。

根津美術館には国宝と重要文化財が100件所蔵されているというが、そのうちの尾形光琳の国宝「燕子花図屏風」、重要文化財の円山応挙「藤花図屏風」と鈴木其一「夏秋渓流図屏風」が展示されている。

いずれも6曲1双の金屏風。さすが根津美術館。

尾形光琳は江戸時代中期の琳派の絵師。俵屋宗達の影響を受けている。

国宝「燕子花図屏風」は尾形光琳の代表作であり、日本の絵画史上でも特に有名な作品の1つであるといわれる。無背景の総金地に群青と緑青の燕子花をリズミカルに配置することで燕子花の群生を鮮烈に描いている。

根津美術館では毎年春に年に1ヶ月だけこの屏風を公開する。

円山応挙は江戸時代中期~後期の写生を重視する「円山派」の祖。

呉春や長沢蘆雪や源琦などの弟子を育て、現在の京都画壇の源流となっている。

「藤花図屏風」も「燕子花図屏風」と同様に無背景の総金地に藤を描いているが、幹や蔓は輪郭線を用いず一気呵成の刷毛さばきで描き、花房は写実的に繊細に描いて装飾性豊かな大画面をつくり出している。

西條奈加は著書「ごんたくれ」のなかで、主人公の深山箏白(曽我蕭白)に、円山応挙の絵について

「絵ではなく図に過ぎぬ」

と言わせている。

実際、円山応挙は貧しい百姓の家に生まれ、呉服屋に丁稚奉公しながら苦労して絵を学んだ。京都の呉服商の次男として生まれた尾形光琳とは対照的。

西條奈加は、円山応挙にもう一人の主人公である彦太郎(長沢芦雪)への言葉として

「私はな、絵の大家なぞではなく、常に一介の職人でありたいのだ」

と語らせている。

尾形光琳と円山応挙の6曲1双の無背景の金屏風を一緒に展示している。

二人とも自らの生きざまを絵に描いている。

どちらの絵を素晴らしい。

もう一人。鈴木其一は江戸琳派の祖・酒井抱一の弟子で江戸時代後期の絵師。

俵屋宗達、尾形光琳、酒井抱一と継承された琳派を近代につないでいる。

「夏秋渓流図」は、檜の林と岩間を流れる渓流が連続し山百合の咲く夏景と桜の葉が紅に染まる秋景を描いている。律動的なモチーフの配置に尾形光琳、写実性を備えた描写に円山応挙の影響を受けていることがわかる。

さて、もう一度「燕子花屏風図」。

尾形光琳のこの絵は、酒井抱一の「八ッ橋図屏風」の構図の原案になっている。

「伊勢物語」にある三河の名所・八橋での逸話を題材にしているのだが、知立市の無量寿寺の「八橋かきつばた園」には偶然、30年前に訪れたことがある。

その頃は残念ながら美術にまったく興味がなく、「燕子花屏風図」も高校の日本史か美術の教科書で見たことがあったのかもしれない。

もう一度行ってみたいと心から思う。

もう少し真面目に勉強しておけばよかった。