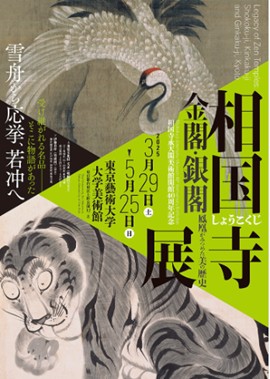

東京藝術大学大学美術館で開催中の相国寺承天閣美術館開館40周年記念「相国寺展 ―金閣・銀閣 鳳凰がみつめた美の歴史」に行ってきた。

相国寺は、足利義満が永徳2(1382)年に発願して創建された禅宗の古刹。

室町幕府の如拙、周文。室町水墨画の巨匠の雪舟。江戸時代の狩野探幽、伊藤若冲、円山応挙、長谷川等伯などの絵師を育て、名作の誕生へと導いているらしい。

展示された重要文化財の数々の名品のうち、伊藤若冲の「鹿苑寺大書院障壁画」とくに「葡萄小禽図」と「鳴鶴図」を見比べるのは必見。

また、円山応挙の巻物「七難七福図巻」も圧倒的。雪舟、狩野探幽の作品も見ごたえがあり、相国寺のコレクションの奥深さを実感する。

時代の違う展示品がすべて相国寺で受け継がれてきたという縦串の物語が突き刺さっている。

文化財を保護するという使命を持った国立の藝術大学美術館で展示することにも物語を感じる。

NHKの日曜美術館でも4月20日に「雪舟から若冲へ「相国寺文化圏」の実像」として放映された。

番組のなかで、この展覧会に合わせて東京藝術大学が「令和の詩画軸制作プロジェクト」と称して、臨済宗相国寺派の有馬賴底管長の漢詩の下に日比野克彦学長が水墨画を描いた合作の掛け軸の制作模様を放映していた。

その掛け軸が、この展覧会の最後に「参考展示」として披露されていた。

なるほど、相国寺展で展示している名品の凄みを、この「参考展示」を通じてあらためて実感できるという趣向になっている。

さすが東京藝術大学。

批判を恐れずに挑戦するという懐の広さがある。