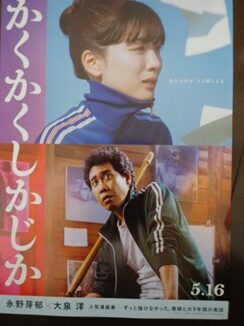

昨日(16日)公開された東村アキコの自伝的なマンガを実写化した映画「かくかくしかじか」を観た。

主演は原作者は東野アキコ役として永野芽郁、恩師の先生役として大泉洋。

感想としては素直に良い映画だと思った。

東野アキコが高校生から美術大学に進学してマンガ家として成功するまで、恩師との9年間の関係を描いている。

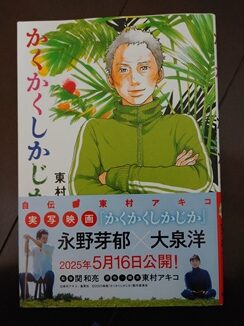

原作のマンガは2015年にマンガ大賞と文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞を受賞している。受賞して10年が経過するが現在でも人気があるらしい。

絵が好きで美術大学を目指すという内容に惹かれて、映画を観る前に原作のマンガ(集英社全5巻)をアマゾンで買って読んでみた。

映画はマンガの内容とほぼ同じで、ボリュームの制限の問題からか少しだけ削られている。

映画では削られたエピソードの一つに、日高教室に新しく入った男子高校生が1日で辞めてしまって、先生の葬式の際に再会するというものがある。実はこのエピソード、マンガの中ではすごく重要なものであると思っていた。

日高先生の口癖が「描け!」

つまり、とにかく手を動かせというシンプルなもの。絵を描くということは、ただひたすら手を動かすこと、それが全て。

その地味な反復練習を経験しなければ、絵を描く資格などない、というのが東村アキコの厳しい意見で、それを読者に伝えたかったのだろうと思う。

映画ではこのエピソードは削られてしまったが、それでもこの映画を観ている者には十分に伝わっている。

日高先生は生徒に対して、繰り返し繰り返し「描け!」と厳しく指導する。絵を描くことは習い始めの目に見えて上達している過程では楽しい。しかし、ある程度上達し、自分が描きたい絵とは何なのか、と考えるようになると辛くなる。

出口の見えないトンネルに入ってしまったようなもの。

私は美術大学の受験の経験はないが、美術大学合格を唯一の目標として受験絵画の技術を身に着けた者が、美術大学に入った途端に環境が変わり、正解のない自分の絵を目標に描くということは、すごく大変なことなのだろうと想像がつく。

たぶん、どんな天才画家も描くことへの辛さを抱えているのだと思う。

大先生も毎日毎日自分自身に「描け!」と叱咤して筆を持ち続けているのだろうと想像できる。

しかし、それを可能とするのは、どんな天才画家でも、過去に地味な反復練習を経験しているからなのだろう。

日高先生の「描け!」の厳しい指導は時代遅れではあるが、実は、若者の可能性を開花させ、あるいは夢を実現させるためには、最も効率の良い指導方法であるのかもしれない。

永野芽郁は映画公開直前に週刊誌のスキャンダルでバッシングを浴びているが、女優のプライベートがどうであろうが、映画の内容にはまったく関係ない。

この映画はお世辞抜きで出来が良い。

実写化するにあたり日高先生の描く絵をどのような絵で見せるのか、すごく興味があった。

原作のマンガでは具体的に描写していない。

映画では、日高先生の人となりは大泉洋の演技である程度カバーできるが、その人となりが絵と一致することができるか、それが重要なポイントだと思っていたが、なるほどと納得できる絵であった。

静物画は、難解過ぎない前衛的な構図。

風景画は、写実的な波打ち際にホネガイ。

絵画教室のデッサンも含めて、日高先生の描く絵、すべての絵がこの映画のなかで役割を果たし、見事に成立している。

良い映画を観た。