NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の影響で、蔦屋重三郎に関する本がやたらと本屋に並んでいる。

蔦屋重三郎を主人公とする小説で、何か面白い本はないかと探していたら、本の帯に「緻密な考証が浮き彫りにする蔦重の「真」の顔。」と記された文庫本が目に入った。

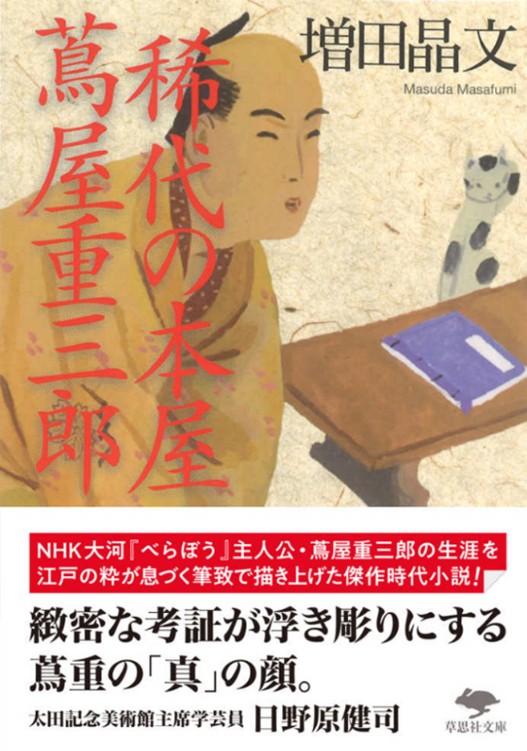

増田晶文の書下ろし小説として3作目の「稀代の本屋 蔦屋重三郎」。

増田晶文はもともとノンフィクション作家だというから、これは期待できると思って買ってみた。

この小説は蔦屋重三郎をめぐる才能ある男たちの物語であるが、登場する人物が魅力的な江戸時代のアーティストたちばかりなので読んでいてワクワクする。

象徴的なのが小説のラスト。蔦重がこれまでの人生を思い起こす。

朋誠堂喜三二に北尾重政、勝川春章、太田南畝という大物たちに可愛がられ、恋川春町とは固い盟友の契りを結べた。

さらに、京伝と歌麿の二人は重三郎が育てた偉才にほかならない。やがて馬琴、一九、北斎らも江戸の本屋にとってなくてはならならぬ存在になろう。

だからこそ写楽の手を借り、己の胸にうずまく情念を吐露することができた。

この小説の特徴として、蔦屋重三郎の活躍した時代を、史実に基づいて俯瞰的にバランス良く描かれている。だから、これまで断片的な知識だったものを整理することができた。

例えば、浮世絵の書籍を読むと喜多川歌麿、葛飾北斎については詳しく書かれているが、北尾政演(山東京伝)は名前だけ、絵師でない朋誠堂喜三二や太田南畝にいたっては門外漢だからまったく触れていない。

一方で文芸関係の書籍では「南総里見八犬伝」の滝沢馬琴、「東海道中膝栗毛」の十返舎一九についての詳しい記載となり、絵師はさわりしか触れない。

つまり、異なる分野として整理されているアーティストをミックスさせて、メディアとして発信させた蔦屋重三郎は辣腕のプロデューサーだったといえる。

でもそんなに単純な話じゃない。その単純でないことを描いたのがこの小説。

蔦屋重三郎が吉原の茶屋で北尾重政から朋誠堂喜三二と恋川春町を紹介される場面が、プロデューサーとしての難しさを記している。

「やり方は違いますが、蔦重さんのやろうとしていることは同じことじゃないですか」

重三郎は深くうなずく。

「だからこそ。皆さんの才におすがりしたいんです」

「そうかな」。春町は横目で重三郎をとらえる。

「うまく蔦重さんの手綱に操られてしまいそうだ」

「ことによっちゃ馬上の主のいうとおり走った方が楽なときもあるさ」

喜三二がこう口を挟んだ。「でもな」と彼は念を押す。

「物書きや絵師ってもんはじゃじゃ馬だ。乗り手を振り落とすことだってあろうな」

「……」

重三郎は無言のまま二人をみつめる。彼らも若き板元志願者を見返した。

現代のように、それぞれのプレーヤーの強味を生かしてイノベーションを起こして、それぞれがウインウインの関係になりましょう、などという品の良いものではない。

要は、誰が一番「粋」なのかを競い合うだけ。

その競争で洗練された江戸の文化が創り上げられた。

蔦屋重三郎は浮世絵に新しい風を吹かせた。

板元と流派の京商から美人画から役者絵、そして名所図へと発展した。

とはいえ庶民の文化は安っぽい。その安っぽい紙切れが海外へ輸出する陶磁器を包むクッション材に使われ、たまたま海外で浮世絵に関心が集まった。

その浮世絵の価値を海外に広めたのが林忠正。

林忠正については、原田マハの「たゆたえども沈まず」に詳しく書かれている。

いろいろな偶然と奇跡が重なって、浮世絵は世界的なアートとなった。

もしもそうなっていなかっったら、江戸時代の浮世絵の才能は埋もれてしまっていたのだ。

アートとはとかく厳しい世界だ。

亡くなってから200年以上経過しているのに、自分に関する本が書店に並んでいるのを蔦屋重三郎が見たら何と思うだろう。