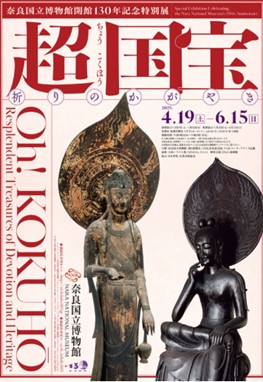

午前中に大阪市立美術館の「日本国宝展」を見たのち、奈良国立博物館で開催されている「超国宝展 ー祈りのかがやきー」に向かった。

奈良国立博物館(奈良博)は開館130周年を迎えるが、これまでで最大規模となる展覧会の開催とのこと。

国宝が約110点、重要文化財が約20点を含む約140点の仏教・神道美術を展示している。

「超国宝展」の「超」とは、国宝を生み出した先人たちの思いを超えて、時代を越えて文化の灯を次の時代に繋ぐ、という意味があるらしい。

展示の冒頭は「観音菩薩立像(百済観音)」。

飛鳥時代(7世紀)のもので法隆寺の所蔵。

クスノキから彫りだした木像の高さは210cm。すらりと伸びた姿と微笑んだ柔らかな表情が見る人の心を惹きつける。

そして、運慶作の「大日如来坐像」。

平安時代(12世紀)のもので円成寺の所蔵。

台座内に墨書が残っていたことから運慶の最初期の作だということが判明できるらしい。

やがて「写実の時代」と呼ばれる鎌倉彫刻を牽引する運慶の最初期のものであり、実質的なデビュー作だそう。

最後に「菩薩半跏像(伝如意輪観音)」。

これも飛鳥時代(7世紀)のもので中宮寺の所蔵。

右の足を膝の上に置いて右手の指先を頬に触れ、優しい微笑みを浮かべている。優しい笑顔を、エジプトのスフィンクス、ヴィンチのモナリザと並んで「世界の三つの微笑像」と呼ばれるらしい。

世界に誇れる日本の芸術品である。

なるほど、飛鳥時代の仏像と平安時代、鎌倉時代の仏像を見比べると、その写実性に明らかな違いがあることがわかる。

まさに時空を超えた展示。

展覧会を見終えて、すぐ近くの東大寺に足を伸ばした。

東大寺の南大門には国宝の「金剛力士(仁王)像」がある。

さすがに、この国宝を博物館に運び込んで展示することはできないだろう。

また、東大寺の金堂には像高15mの国宝の大仏がある。

これは動かすことが不可能。

奈良国立博物館と東大寺が一体となって国宝展を開催しているといえる。

こうしてあらためて東大寺を見ると、現代のインバウンドにうまく対応できている。

現代の外国人たちはシカに煎餅を与えながら鎌倉時代(13世紀)に創られた仁王像や大仏に足を運ぶ。

これも時空を超えて繋がっているといえる。