先日、増田晶文の小説「稀代の本屋 蔦屋重三郎」を読んだら面白かったので、渓斎英泉をモデルにした小説「絵師の魂 渓斎英泉」を読んだ。

渓斎英泉は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師。狩野派で学んだが、退廃的で妖艶な美人画で知られ、春画と好色本の作品が多い。また、滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』の挿絵も手掛け、しかも元は色男の武士との評判で、絵だけでなく文筆業もやり、女郎屋を経営するなど、なんとも型破りで魅力的な男だ。

本書の冒頭の渓斎英泉の描写に表れている。

女子のように白い肌のうえ、ととのった目鼻だちをしていた。伏せたまつ毛が濃くながい。男くさくはないが、ヤワな伊達っぷりというわけでもない。

黒一色、どこでしつらえたのか、生地に撓みや歪み、捻りをくわえた、めったにない着物をまとっている。だが、珍妙になるどころか気品めいたものが漂い、背丈のある彼によく似合っていた。

渓斎英泉については、朝井かまてが、葛飾北斎の娘の葛飾応為を主人公に描いた小説「眩」で、お栄(応為)がひそかに思いを寄せる絵師(善次郎)として描かれている。

世の多くの絵師は役者絵の決まり事をそのまま遊女絵にも写して、背景がなければ区別がつかないほどであったが、善次郎は花魁一人ひとりの髷簪、打掛、煙管の持ち方まで描き分けていた。妓楼によって異なるらしい言葉遣いや匂い、伝法か雅かといった気質の違いまで表している。

いや、そんなことができる絵師ならいくらだっている。善次郎の絵には、独特の気があった。人によっては好き嫌いの分かれる、生々しいどぎつさだ。泥臭ささえ帯びている。けれどひとたび目にすれば、忘れられない。

この「眩」と「絵師の魂 渓斎英泉」ともに触れてはいないが、渓斎英泉は亡くなった後、海外でその作品が再評価された。

フィンセント・ファン・ゴッホは30点以上の模写作品を残しているが、浮世絵も3点描いている。

そのうちの一点が「パリ・イリュストレ」誌の表紙に描かれた渓斎英泉の「雲龍打掛の花魁」であり、そして、ゴッホはこの絵を「タンギー爺さん」の背後に飾って描いている。

原田マハのゴッホを主人公とした小説「たゆたえど沈まず」では、次のとおりに描かれている。

縦長の画面。豪奢な打掛を身にまとい、おびただしい数の簪を髷に挿し、しなを作って振り向く花魁の姿。その背中で、雲が湧き上がり、龍が昇り立つ。打掛と着物と帯、黒と赤と青と白のくっきりとした色の対比が実に鮮やかである。花魁の能面のような顔には不思議な色香が漂っている。画面いっぱいに描かれた遊女の姿は、平面的かつ装飾的でありながら、あふれんばかりの「生」が感じられる。まさに、英泉が得意とした美人画浮世絵のきわめつきの一枚だ。

日本の国内で渓斎英泉は、美人画を描く軽佻浮薄、放蕩三昧な絵師のイメージがあるが、海外では独自性の際立った浮世絵師としての評価が高い。

国内では認められていなくても、海外からの評価によって、その地位が一気に変わるというのも、いかにも浮世絵らしいではないか。

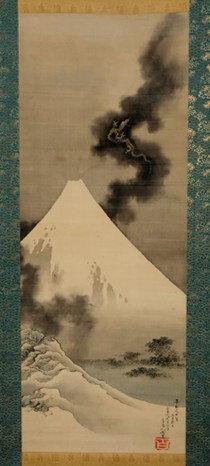

物語のラストに葛飾北斎が「富士越龍図」を描く。

小布施町の「北斎館」に所蔵されている北斎の最後の肉筆画は、富士山からの黒雲のなかを一匹の龍が身をくねらせて昇っていく姿を描いている。

「英泉、お前はまちがいなく立派な龍だ」

北斎のセリフは史実ではないが、的を得ていると思う。