2015年に光文社から発行された、江戸時代の京都の絵師、長沢芦雪と曽我蕭白をモデルとした西條奈加の小説「ごんたくれ」を読んだ。

主人公の長沢芦雪は本名ではなく架空の「深山箏白(彦太郎)」とし、曽我蕭白も「吉村胡雪(豊蔵)」と名乗らせて描いている。ところが、この物語のなかで円山応挙、池大雅、伊藤若冲、呉春は本名のまま登場させている。

登場人物の全てを実際の人名としていないところが原田マハの小説とは異なる。

二人の絵師に交流があったかどうかは分からないが、西條奈加は、史実を越えて二人の絵師を繋げたいがために架空の名前で登場させたのかもしれない。

実際には、長沢芦雪と曽我蕭白は、24歳の年齢差がある。

その頃、江戸では庶民の間で浮世絵が流行し、NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の時代であった。

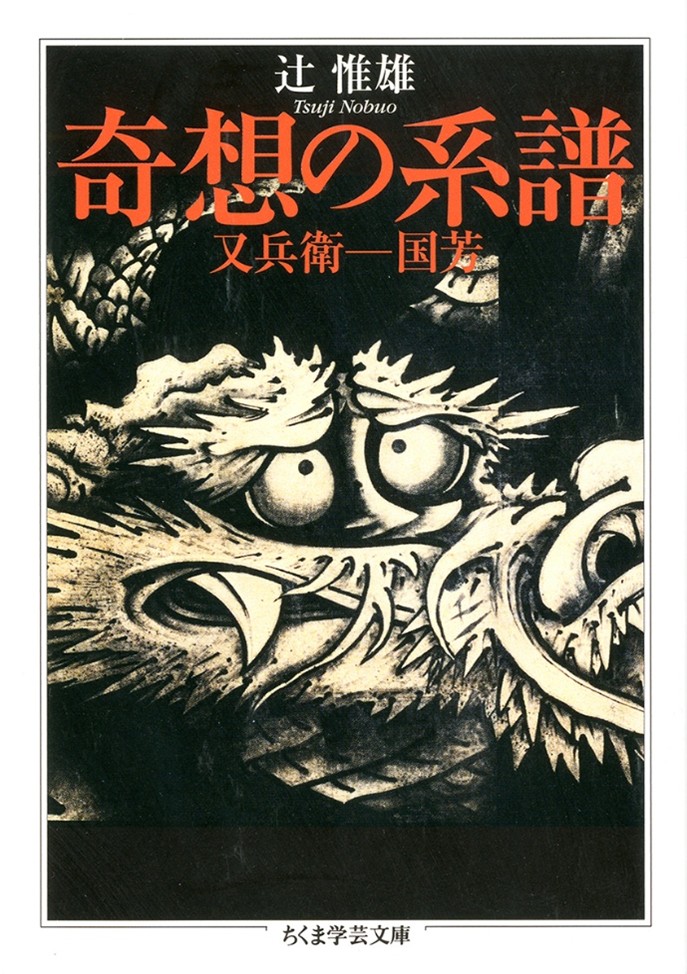

長沢芦雪と曽我蕭白は、二人とも辻惟雄の「奇想の系譜」(ちくま学芸文庫)で取り上げられている。

「奇想の系譜」は60年以上前の1968年に発行され、伊藤若冲、曾我蕭白、長沢芦雪など奇想の絵師の再評価の火付け役となった名著。

「奇想の系譜」では、長沢芦雪が円山応挙から破門されたこと、独楽で片目を傷つけたこと、南紀の無量寺で応挙の名代として訪れていたが、応挙の画風でなく自らの独創的な絵を襖に描いたこと、芦雪は印判を亀甲型のなかに魚の一字が入っているものを用いていたが、その理由などが記されている。西條奈加は「ごんたくれ」で、これらのエピソードをうまく物語に組み込んでいる。

無量寺には「串本応挙芦雪記念館」があり、精密なデジタル再製画の「虎図」「龍図」の襖絵が見られる。

ちなみに「ごんたくれ」の意味について、物語のなかで以下のとおりに触れている。

「あかんたれやったのは確かや。可愛げのあらへんガキやったさかいな。せやけど、もうひとつある。ほどほどの才があったからや」

ひねくれた性格と、ほどほどの才。つまりはごんたくれだ。これがいちばん憎まれる。

異端は、ただの個に過ぎない。それを奇と蔑み、除こうと躍起になる者がいる。その底にあるのは、恐れと不安だった。

西條奈加はまさに「奇想の系譜」を物語にしたのだ。