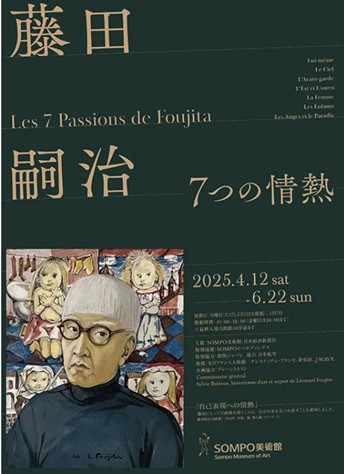

SOMPO美術館の「藤田嗣治 7つの情熱」に行ってきた。

1886年に生まれた藤田嗣治は、2026年に生誕140周年を迎える。

この展覧会では、藤田嗣治の芸術を、「自己表現」「風景」「前衛」「東方と西方」「女性」「子ども」「天国と天使」の7つの視点(情熱)で紹介している。

藤田嗣治は東京美術学校(現・東京藝術大学)を卒業後、26歳で単身フランスに渡る。

パリでは既にキュビズムやシュールレアリズム、素朴派などの新しい20世紀の絵画が登場しており、絵画の自由さ、奔放さに魅せられ、これまで習ってきた絵画、自らの作風を全て捨てることを決意し、やがてエコール・ド・パリの寵児となって世界レベルの評価を得る。

その後、藤田嗣治は日本に帰国し、第二次世界大戦中に戦争画を描くが、これが終戦後に戦争に協力したとして責任を問われる。

世界で受けた評価は、日本ではまったく違ったものとなり、結局、藤田嗣治は日本を見限って再びフランスに戻ってしまう。晩年は日本に帰国することなくフランス人レオナール・フジタとして穏やかな生活を送った。

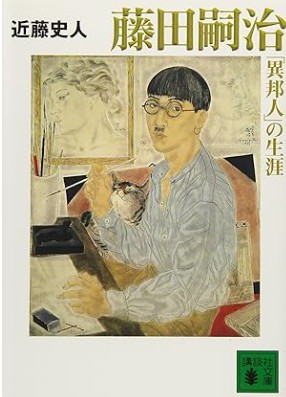

藤田嗣治の生涯を描いた近藤史人のノンフィクション小説「藤田嗣治「異邦人」の生涯」(講談社文庫)のなかで、戦争協力の責任を一人で背負い、アメリカへと飛び立つ際の藤田嗣治の言葉が印象的だ。

「絵描きは絵だけを描いてください。仲間げんかをしないで下さい。日本画壇は早く世界的水準になって下さい」

藤田嗣治の戦争を描いた絵画は、本来の画力を発揮し、いずれも傑作が多い。とくに国立近代美術館に所蔵されている「アッツ島玉砕」は圧倒的だ。

戦時中の1943年に描かれた194cm×260cmの大作。

暗い色調で敵と味方、生者と死者の区別がつかない混沌とした戦争の凄惨さを伝える地獄絵。観る者は言葉を失う。

また、国立西洋美術館には藤田嗣治の作品「坐る女 A Seated Woman」(1929年)が展示されている。

国立西洋美術館で日本人が描いた絵画が」展示されているのは、藤田嗣治のこの絵一枚だけ。

「乳白色の肌」と技巧的な線描が特徴的であり、背景には琳派や狩野派などの金碧障壁画を思わせるような金地の花鳥図を描いている。

国立西洋美術館で「坐る女」を観ると、戦争協力の責任を押し付けられ、日本画壇から追放されるように去っていった藤田嗣治に対する贖罪のように見えてならない。

今回のSOMPO美術館の展覧会「藤田嗣治 7つの情熱」では、藤田嗣治の戦争虚力責任の問題について、まったく触れていなかったのは残念だ。

しかし、展覧会の第二部「情熱の来し方行く末」で、藤田嗣治と関わりの深い日本人画家9名の作品を、フランスでの藤田嗣治とのエピソードを交えて展示していたことには救われる。

とくに東郷青児が個人的に所蔵していたという藤田嗣治の描いた小さな水彩画が心に残る。

展覧会が終わって出口に向かうと、最後にSOMPO美術館が所蔵するゴッホの「ひまわり」と対面する。

藤田嗣治の展覧会とゴッホはフランスの繋がりはあるが、滞在した時代はズレていて作風も違い関係性は薄い。

SOMPO美術館の自慢の所蔵品「ひまわり」を見せるサービス。

ここにも少し違和感がした。