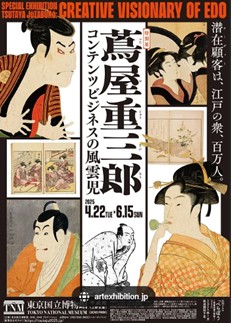

NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」で注目の蔦屋重三郎をテーマにした東京国立博物館の特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」に行ってきた。

東京国立博物館は浮世絵の所蔵品が豊富であるので、それに加えて外部からの展示品も並べて、蔦屋重三郎の切り口で浮世絵を再整理している展覧会は見ごたえがある。

東京国立博物館の浮世絵の所蔵のうち約8,000点は松方コレクションを引き継いだものであるという。

松方幸次郎は、大正から昭和初期にかけてフランスの日本美術コレクターから買い戻した。そのあたりのことは、原田マハの小説「美しき愚かものたちのタブロー」文春文庫に書かれている。

松方コレクションのうち、浮世絵は東京国立博物館に所蔵され、西洋画は国立西洋美術館に所蔵されている。

浮世絵が美術館でなく博物館であることが象徴的。

浮世絵は間違いなく美術品ではあるが、それ以上に江戸時代の文化である、という位置づけが強いのであろう。

今回の展示会でも蔦屋重三郎を歌麿や写楽尾見出したプロデューサーであり、メディア王として、その活躍について時間を追って順に展示している。

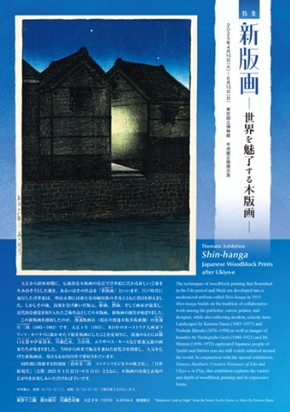

また、東京国立博物館では、同じ平成館で企画展「新版画 -世界を魅了する木版画-」が開催されている。

江戸時代に流行した浮世絵は、明治末期には新たな印刷技術の普及とともに役目を終えた。しかしその後、大正から昭和初期に版元、彫師、摺師、画家が共同して近代的な感覚を取り入れた芸術作品としての木版画「新版画」の制作が始まった。

この企画展では、伊東深水、川瀬巴水、吉田博などの木版画が展示されている。

とくに川瀬巴水の「増上寺之雪」の制作記録としての、直筆の原画、それを基にした版下絵、版木、42度摺りの工程を示す順序摺などが興味深い。

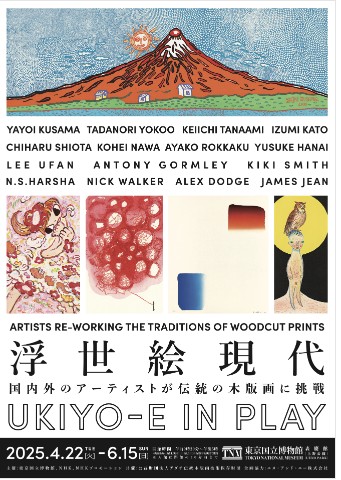

さらに東京国立博物館の春慶館では、「浮世絵現代」展が開催されている。

伝統木版画の表現に魅了された様々なジャンルのアーティスト、デザイナー、クリエーターたち総勢約80名が、現代の絵師となって制作した「現代」の「浮世絵」を展示している。

蔦屋重三郎の特別展では、江戸時代の浮世絵の世界を見せ、新版画の企画展で江戸時代以降の浮世絵の進化を見せ、浮世絵現代展では現代から未来につづく伝統の可能性を見せている。

浮世絵を過去、現在、未来と時系列的に展示している。

なるほど、これらの展示を並べて開催するのは国内の美術館では難しい。東京国立博物館だからこそ実現できるのであろう。

NHK大河ドラマのおかげで東京国立博物館に浮世絵ブームが起こっている。